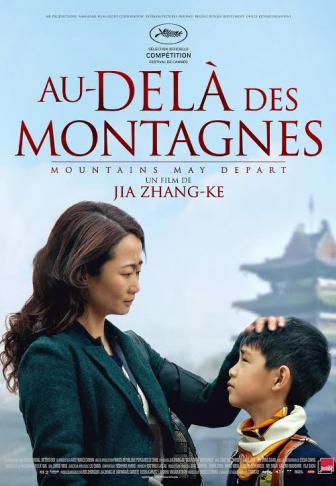

Brillante peinture de la Chine moderne, Au-delà des montagnes confirme le virage pop amorcé par Jia Zhang-ke dans A Touch of Sin.

Dans le premier plan du film, des Chinois rieurs font de la gym sur le tube « Go West » des Pet Shop Boys. Le ton est donné : Au-delà des montagnes sera, comme A Touch of Sin, une réflexion un peu cool sur l’évolution de la Chine que le cinéaste traitait avant sur un mode un peu poseur et impressionniste. Ici, tout est limpide : une femme hésite entre le riche et le pauvre, choisit le riche et en paie le prix. Victime du capitalisme, elle aura un fils qu’elle ne verra pratiquement pas grandir… Jia Zhang-ke, « au-delà » du cliché, signe un mélo puissance 1000 qui parle de lien maternel coupé et d’identité tronquée. C’est beau et triste comme du Zola.

Au-delà des montagnes semble former un dyptique avec A Touch of Sin…

J’en parlais récemment avec des amis. Je leur disais qu’il y a deux Jia Zhangke: il y a celui, masculin, de A Touch of Sin et celui, féminin, d’Au-delà des montagnes. Sachant que les deux films ont comme point commun d’évoquer les bouleversements en Chine et leur impact sur l’individu, cela se traduit par une forme de violence dans A Touch of Sin et par l’éclatement de la famille dans Au-delà des montagnes.

Quand vous parlez des bouleversements en Chine, est-ce que cela signifie que vous vous considérez comme un chroniqueur de la Chine contemporaine, une sorte d’Emile Zola asiatique ?

(rires) Depuis mes débuts en 1998, mon intérêt s’est toujours porté sur les effets du changement sur l’individu. Si j’ai voulu situer la première partie de mon film en 1999, il y a plusieurs raisons à cela: c’était l’époque où l’évolution était la plus forte, avec l’importance grandissante d’Internet, et celle qui correspondait à ma propre jeunesse. J’ai précisément été marqué de voir à quel point la société de consommation avait envahi l’univers intime des êtres. On devrait tous revenir à l’essentiel de l’humain.

Le constat est terrible: la société de consommation n’apporte rien de bon, pas plus que l’archaïsme de la société symbolisé par le personnage du pauvre, mineur. Quelles sont les solutions ?

Je suis très pessimiste. La transformation de la Chine au cours des années 90 était nécessaire mais a eu des effets extrêmement négatifs. Les plus pauvres sont encore plus pauvres, et les gens déjà aisés le sont de plus en plus. Il y a un écart entre la vitesse où vont les choses et l’évolution des mentalités. Je connais beaucoup de personnes qui ont le profil de ce mineur. Voir leur détresse me rend affreusement triste. Je fais toujours attention à parler d’eux dans mes films.

Dans la première partie, vous jouez avec les codes de la comédie romantique occidentale, au point de risquer de perdre le spectateur en route.

Ca ne m’inquiète pas. Depuis la fin des années 90, la Chine n’est plus un pays refermé sur lui même. Beaucoup d’éléments occidentaux ont été intégrés par la société. La dimension romcom que vous évoquez pourrait poser problème si le public quittait la salle à ce moment-là. J’exprime dans cette partie le côté simple et naïf de la jeunesse, avant d’aborder la complexité des sentiments, puis le thème du temps qui passe. De mon point de vue, on ne peut pas faire l’économie de cette espèce de prologue mélo qui aide à définir les personnages.

Votre style narratif a beaucoup évolué. Diriez-vous que vous êtes moins un documentariste qui fait de la fiction qu’un raconteur d’histoires ?

Ça doit venir de l’âge que j’ai et de mon envie de parler de choses plus intimes. J’aime de plus en plus opérer par déconstruction pour évoquer le travail du temps sur l’homme.

@chris_narbonne

Commentaires