De Jumeaux à Batman : Le Défi, de sa rencontre avec Michael Douglas à la production de Pulp Fiction, c’est tout un pan de la geste hollywoodienne qu’évoque exclusivement pour nous le petit mais très costaud Danny DeVito, qui fête aujourd’hui ses 78 ans. Moteur !

Interview publiée à l’origine l'année dernière dans notre mook Première Classics 16 (daté juillet-septembre 2021) dans une version plus longue, où Danny DeVito évoquait également la production de Vol au-dessus d’un nid de coucou et son admiration pour Jack Nicholson. Un numéro à retrouver sur notre boutique en ligne.

Danny DeVito : Si vous saviez comme le cinéma me manque en ce moment… J’ai acheté la plus grosse télévision que je pouvais trouver, mais c’est vraiment pas pareil.

Première : La salle a toujours fait partie de votre vie ?

C’est profondément ancré en moi. Quand j’étais gamin, j’allais au cinéma tous les week-ends. C’était une façon de m’échapper. J’habitais dans une petite station balnéaire du New Jersey: remplie de monde l’été, complètement vide l’hiver. On avait beaucoup de cinémas, genre cinq au kilomètre carré. Des salles superbes, certaines des années 30 ou 40, des théâtres reconvertis, avec des intérieurs façon Radio City à New York. Pendant l’hiver, on était peinards, parce qu’il n’y avait que les locaux pour aller au cinéma! Comme j’étais le bébé de la famille, mes grandes sœurs m’y emmenaient. Elles allaient au cinéma avec leurs copains et me collaient dans un coin. J’ai vu des trucs dingues, des films d’horreur notamment, pas du tout de mon âge! J’étais bien là-bas, c’était le confort absolu. J’avais l’impression de revenir dans le ventre de ma mère. Je me souviens qu’il y avait une salle avec trois balcons, et ils avaient placé le projecteur tout en haut. Ça déformait complètement l’image! J’ai mis des années à comprendre que j’ai vu des centaines de films où les acteurs avaient des petites têtes. (Rires.) La salle de cinéma était mon endroit préféré au monde. Je pouvais faire confiance aux réalisateurs pour améliorer mon quotidien. Mais je ne pensais pas une seconde que je pourrais être dans un film. Je n’avais pas vraiment conscience que c’était un métier.

Du coup, vous vous mettez à bosser dans le salon de beauté de votre sœur.

Exact, c’était au début des années 60, je devais avoir 17 ans. En gros, ma sœur, c’était comme ma mère. Elle avait seize ans de plus et elle a beaucoup pris soin de moi. Un jour elle vient me voir: « Mais qu’est-ce que tu vas faire comme boulot ? » Pas la moindre idée! Comme elle avait ce salon de beauté, elle a décidé de m’envoyer à l’école pour apprendre le métier. Ce n’était pas ce dont je rêvais – je ne savais pas exactement de quoi je rêvais –, mais c’était un bon travail. J’ai bossé là-bas pendant deux ans et j’ai vécu des tas de trucs grâce à ça, c’était super. Ma sœur avait quelques employés mais elle voulait se diversifier en proposant du maquillage aux clientes. Alors elle m’a dit d’aller à New York pour apprendre comment faire. Elle était dingue, une personne formidable, mais vraiment dingue. Je me suis débrouillé et, sur place, j’ai trouvé une femme qui donnait des leçons de maquillage, mais qui travaillait aussi à l’American Academy of Dramatic Arts. Je me suis inscrit à ses cours du soir et puis j’ai commencé à m’intéresser aux autres cours et à ce qui se passait sur scène. Deux ou trois soirs par semaine, je faisais le trajet en voiture du New Jersey à Manhattan. C’était l’aventure ! Et un jour, il a bien fallu que je dise la vérité à ma sœur: « Tu m’as fait découvrir le monde, et maintenant j’ai attrapé le virus du théâtre. » Danny l’acteur ? Ouais, ça sonnait bien.

Le déclic, c’était quand ?

Il n’y a pas vraiment eu de moment déclencheur. Mais au fil du temps, une petite musique a commencé à s’installer. J’ai fait deux semestres à l’American Academy of Dramatic Arts, et je me souviens que je commençais doucement à penser à la réalisation. Je ne savais pas vraiment de quoi il retournait, mais je sentais que ça m’attirait. À ce moment-là, je faisais du Off-Off-Broadway, des camps d’été, du théâtre pour enfants… Tout ce qui pouvait m’apporter un petit chèque à la fin du mois. (Rires.) Et puis je suis allé voir La Bataille d’Alger de Gillo Pontecorvo en 1966, dans un magnifique cinéma new-yorkais. Et là, ça a été le choc. L’intrigue, le conflit, les gens dans la rue... J’étais soufflé. C’était tourné de façon très documentaire. Ça me fascinait, donc j’ai commencé à faire mes recherches pour comprendre comment on tournait un truc pareil.

En parallèle, vous rejoignez un collectif féministe de théâtre, avec très peu d’hommes.

Il y avait quand même quelques mecs. Mais ouais, c’était le Westbeth Playwrights Feminist Collective. Là, j’apprends beaucoup. On fait de la commedia dell’arte et quelques pièces originales. Beaucoup de trucs satiriques sur les relations entre les hommes et les femmes. C’était très fun. Moi, à l’époque, je participais à des marches contre toutes les guerres possibles, et je ne voulais surtout pas aller au Vietnam. Mais je n’avais jamais fait de théâtre un peu politique, je découvrais complètement. Et puis il y avait un paquet de nanas. Pas si mal. (Rires.)

Il y a un côté éternel séducteur chez vous. On a toujours l’impression que vous cherchez à charmer le public, plus que la plupart des acteurs.

C’est assez vrai.

Est-ce lié à votre taille? C’est une façon de compenser, d’en tirer avantage ?

Gamin, j’étais timide à cause de ça. Timide, mais audacieux paradoxalement. J’ai rapidement essayé de contourner le problème : je ne voulais pas que ça me bloque. Et puis à un moment, il a bien fallu que je me débarrasse de ma timidité pour pouvoir avancer. Vous avez raison quand vous dites que c’était un avantage : ça me rendait unique. Et dans ce milieu, vous savez, être unique, ça peut être une bénédiction. Si je passais une audition, rien qu’à la tronche du directeur de casting, je savais immédiatement si j’allais être pris. Tu le vois direct s’il se dit qu’un mec si petit va faire l’affaire pour le rôle. Je crois que peu importe ta taille, ça se joue au charisme, à l’esprit. Donc c’est devenu un plus. Il m’est arrivé d’imaginer que si tu alignais cinquante gars de dos – dont moi – habillés avec un imper avec un sweat à capuche et que tu demandais au public en face de te dire qui est la star de cinéma là-dedans... Il me choisirait moi, non ? (Rires.)

Malgré votre taille, vous avez réussi à éviter d’être enfermé dans un type de rôle. Vous auriez facilement pu jouer éternellement le sidekick rigolo de Jumeaux ou Junior, mais vous avez toujours trouvé des rôles qui vous sortaient de là.

Attendez, c’était super Jumeaux et Junior ! Le duo marchait d’enfer avec Schwarzenegger. Et Ivan Reitman, c’est du lourd !

Je ne dis pas le contraire, c’était super ! Mais vous avez fait les bons choix avant et après pour éviter le typecast.

En fait, à partir du moment où j’ai été pris dans la série Taxi, je me suis complètement détendu par rapport à cette question. Tous mes rôles ont quelque chose d’edgy. Souvent sur les nerfs, anxieux. Comme dans D’une vie à l’autre…

Chouette film, un peu oublié.

Carrément ! Richard LaGravenese (réalisateur et scénariste, notamment de Sur la route de Madison, L’Homme qui murmurait à l’oreille des chevaux et Ma vie avec Liberace) méritait plus d’éloges. Bref, on retrouve cet esprit un peu partout dans ma filmo, de Johnny le dangereux à L.A. Confidential. C’est ma façon de jouer... Parce que, en fait, c’est un peu moi. Je m’appuie beaucoup sur ma personnalité. Parfois plus que d’autres, mais j’ai eu la chance de faire beaucoup de films, donc on n’a jamais l’impression de me voir jouer la même chose. Le point commun, c’est que tous les personnages que j’ai interprétés font un mètre cinquante (Il se marre.)

Il n’y avait pas d’envie de « construire » votre filmographie ?

Ah non, du tout. Loin de là. Ça marchait au feeling. Je prenais ce qui venait. D’ailleurs, ça n’a pas beaucoup changé. Par contre, l’approche était différente quand, après avoir réalisé quelques films, j’ai décidé de créer une société de production, Jersey Films.

La production vous intéressait finalement plus que je jeu ?

Disons que ça m’intéressait plus globalement. J’aime le partage. Je voulais aider les autres à faire décoller leur carrière et à la poursuivre. Des réalisateurs, des scénaristes... Voir bosser un grand costumier ou un grand décorateur, c’est du pur plaisir pour moi. Chacun fait son petit truc et toi, ton rôle est d’être là pour aider. C’est plaisant. On a fait ça pendant un bon moment, et là on reprend. Jersey Films est de retour !

Pourquoi avoir arrêté ?

Je tourne depuis quatorze ans dans la série It’s Always Sunny in Philadelphia, et j’ai dernièrement signé pour quatre de plus ! C’est dingue, non ? Mais je m’éclate, c’est parfaitement génial. J’ai aussi fait un peu de théâtre à Broadway et dans le West End. En fait, j’avais besoin d’une pause. Pareil pour mon métier d’acteur: juste un petit film de temps en temps, histoire de. Mais avec Jersey Films, on produit une série d’animation, Little Demon, où je double le diable. (Rires.) Super rôle, j’étais né pour ça ! J’adore jouer les affreux, comme Harry Wormwood, le méchant père dans Matilda. Et puis on a deux films dans les tuyaux, peut-être trois... Un gros projet dont on doit décider s’il sera découpé en deux longs métrages. Vous voyez Jean de Florette et Manon des sources ? La façon dont les deux sont liés ?

Bien sûr.

Eh ben ça va être dans ce goût-là. Au départ, j’allais tourner ça pour la télévision et puis finalement, j’ai envie de revenir au cinéma. Mon bon copain Richard LaGravenese l’a écrit et c’est fantastique. Grands rôles, grande histoire d’amour, avec pas mal de tragédie... Il y a un feeling à la There Will Be Blood là-dedans. Je devrais réaliser au moins un des deux films.

Tout le monde ne le sait pas, mais vous avez produit Pulp Fiction. Il paraît que vous l’avez acheté sans avoir lu le script, juste parce que Quentin Tarantino vous semblait être un mec cool.

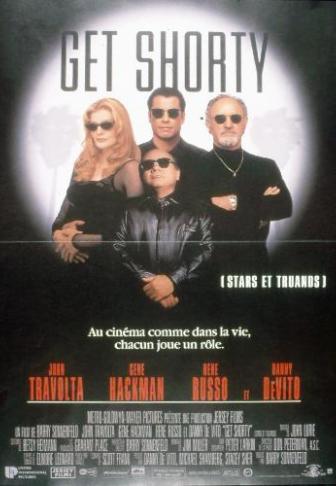

J’avais quand même lu Reservoir Dogs que je voulais produire, mais il était déjà pris. Donc j’ai tenu à rencontrer le gars qui l’avait écrit. On s’est parlé pendant quinze minutes et je lui ai dit que je voulais signer un deal pour son prochain film. Quentin a commencé à me raconter qu’il s’agissait de trois histoires entremêlées... Je lui ai répondu: « Je ne veux pas savoir, je veux juste que tu l’écrives. Je signe maintenant. » Plutôt un bon coup de ma part, avec le recul ! Quentin, c’est un génie. C’est avec des mecs comme ça que j’aime bosser. Pareil avec Barry Sonnenfeld, complètement timbré, grand cinéaste et vraiment un type super. Je vois Blood Simple des frères Coen, sur lequel il était directeur de la photo et je me dis: « Wow, il a du talent ce mec. » J’ai réussi à l’embaucher comme chef opérateur de Balance maman hors du train quelques années plus tard. On est devenus potes et il m’a fait part de son envie de réaliser. J’avais ma société de production, alors je lui ai dit que s’il voyait un projet qui le branchait, il fallait me le dire. Et un jour, il m’appelle pour me causer d’un bouquin d’Elmore Leonard qu’il est en train de lire à l’aéroport, Get Shorty. Je lui dis que ça a l’air intéressant et que je vais acheter le livre. Il me rappelle quelques heures plus tard, après son vol :

« - Alors, t’en penses quoi ? Tu crois qu’on devrait le faire ?

- J’en suis à la moitié mais bien sûr qu’on va le faire, j’ai acheté le livre !

- Non mais Danny, dis-moi ce que tu en penses quand tu l’as fini !

- Barry, tu vas faire ce film : j’ai acheté les droits du livre ! »

J’avais déjà mis une option avec le fonds dédié que j’avais à ma disposition. Voilà, je crois que ça résume bien ma façon de fonctionner. Je fais confiance aux gens.

Je me demandais pourquoi vous n’aviez plus réalisé de film après Un duplex pour trois, en 2004...

Je ne sais pas trop quoi vous répondre. Le manque d’envie peut-être? Ça demande une énergie folle. Et puis le genre de films que je fais est devenu plus difficile à financer et à rembourser. Alors vous me direz : « Mais pourquoi vous reprenez au milieu d’une pandémie ? » Sûrement parce que je suis resté le cul vissé au canapé pendant des mois ! Être captif donne envie de développer des choses et de se bouger un peu.

Vos films sont immédiatement reconnaissables, un mélange d’humour noir, de complot, de folie plus ou moins douce, de zone grise où on ne sait pas bien jusqu’où les personnages sont capables d’aller...

Je crois que j’aime quand les choses ne sont pas ce qu’elles semblent être, quand il y a de la surprise, de la dualité chez les personnages. La Guerre des Rose en est le parfait exemple : ils se rencontrent, tout est parfait, le sexe est formidable et puis à un moment, ça chie dans le ventilo. (Rires.) Je ne sais pas si c’est très original, mais je le fais avec ma sensibilité. Je prends un concept qui existe depuis longtemps et je le passe au mixeur. Ça reste une structure en trois actes, mais tu tortures un peu tes personnages, tu leur mets un coup de bambou au bon moment et tu les regardes s’agiter. Et il y a souvent un passage un peu tordu qui me vient à l’idée: « Matilda devrait avoir des parents qui veulent la vendre ! » J’adore ce genre de trucs.

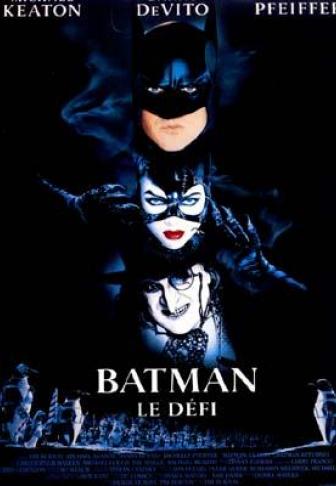

Dans l’esprit, il y a quelque chose de burtonien. Pas étonnant que vous ayez fait quatre films ensemble. Je vois tout à fait ce que vous voulez dire.

Oui, on a des thématiques en commun. J’adore bosser avec Tim Burton parce que, comme moi, il aime s’amuser avec ses personnages. Et je dois avouer que jouer le Pingouin dans Batman: Le Défi était une sacrée expérience. Alors là, on est vraiment dans la dualité ! C’est l’oiseau qui ne peut pas voler, le canard boiteux, l’incompris. Oswald Cobblepot est très cher à mon cœur. Et malgré tout, je le comprends. C’est un type qui a été arraché à son monde, à son foyer, et je vois bien comment ça peut faire vriller quelqu’un et lui faire avoir des pensées très sombres sur l’humanité... (Il réfléchit.) Franchement, je ne sais même pas comment les gens font pour avancer aujourd’hui. J’ai l’impression qu’on gère comme on peut. Je suis en train de regarder la mini-série Exterminate All the Brutes de Raoul Peck, sur la colonisation et les génocides. Pfff... Ça n’aide pas à rester optimiste. Mais c’est aussi pour ça que le cinéma est plus important que jamais. Je crois à l’éducation à travers les images. Sûrement plus que n’importe quel psy, les films m’ont aidé à décrypter mes sentiments et ce qui se passe dans ma tête. J’aime quand le cinéma accède à une certaine forme de vérité. Ceci dit, je ne crache pas sur le grand spectacle : tout ce qui pourra me faire cogiter ou m’extraire pendant deux heures de ma petite vie !

Vous avez l’air rangé des voitures alors que votre vie semblait plus rock’n’roll dans les années 70. La légende dit que vous avez abordé Michael Douglas simplement en lui tendant un joint sur une plage. C’est comme ça que ça s’est passé ?

(Rires.) Ouais, à peu près. On était à Waterford, dans le Connecticut, à la Eugene O’Neill Foundation. C’est un lieu où les scénaristes ont le droit de laisser leur imagination s’exprimer, où ils peuvent expérimenter. L’été, ils font appel à des acteurs pour faire des lectures, jouer des pièces... À ce moment-là, ils étaient en train de construire un amphithéâtre et ils avaient demandé aux acteurs de filer un coup de main avec le ciment, les briques... Un jour, quelqu’un demande qui peut aller en ville chercher des bières. Évidemment, je lève la main! Il faut voir qu’à l’époque, j’étais un hippie. Cheveux longs, tout le toutim. Michael était là et il avait une super moto. L’occasion en or de lui demander de m’emmener parce que je ne connaissais personne sur place avec qui j’aurais pu partager un joint le soir. Donc je le regarde, et je me dis: « C’est sûr, ce type a vraiment une tête à fumer de la beuh. » (Il sourit.) Disons qu’on a mis un certain temps à ramener les bières!

Et vous faites votre trou ensemble à Hollywood.

Oui, d’une certaine façon. On est devenus bons amis et lui était encore à la fac, à UCSB, à Santa Barbara. Il m’a ensuite rejoint à New York pour faire du théâtre. On était en collocation dans un appartement au croisement de la 89e et de Riverside Drive, dans l’Upper West Side. On partageait le loyer, qui était, je me souviens, de 150 dollars par mois. Ça a légèrement augmenté ! (Rires.) On était de jeunes acteurs, ça faisait de bonnes économies. Et puis Michael a percé avec la série Les Rues de San Francisco. Il est parti là-bas, mais on partageait toujours le loyer !

Un vrai pote.

Carrément, surtout qu’après j’ai rencontré ma femme Rhea (Perlmann) et elle a emménagé dans l’appartement: Michael payait encore la moitié! Mais on s’épaulait mutuellement, on se refilait des tuyaux pour les auditions, on faisait des lectures ensemble... On voulait vraiment que l’autre trouve du boulot. Ne serait-ce que pour lui faire payer les factures ! Et puis il y a eu Vol au-dessus d’un nid de coucou, que Michael produisait, et ça a tout changé. Enfin, pas exactement. Disons que ça m’a donné un nom à Hollywood. J’ai déménagé en Californie et j’ai pris tous les petits rôles qui venaient, notamment à la télé : Sergent Anderson avec Angie Dickinson, Starsky et Hutch... Vraiment des petits trucs, il fallait que je bosse. Et puis il y a eu En route vers le Sud dont on parlait plus tôt, et ensuite la série Taxi, en 1978. C’est ça qui m’a sorti du caniveau.

Quasi inédite en France mais considérée comme l’une des sitcoms séminales.

En fait, la série est née d’un article dans le magazine New York. Il y avait la photo d’un garage à taxis avec tous ces mecs à côté de leurs voitures. Et le papier racontait, en gros, qu’aucun d’entre eux n’avait envie d’être taxi. Ils voulaient tous faire autre chose de leur vie. C’est comme ça que sont nés les personnages de Tony Danza qui voulait être boxeur, Marilu Henner qui voulait être marchande d’art, Jeff Conway qui voulait être acteur... Il n’y a que mon perso et celui de Judd Hirsch qui faisaient ce qu’ils aimaient ! Cette série, c’était un cadeau. On a fait 114 épisodes sur cinq ans. J’ai l’impression que ça a duré plus longtemps que ça... C’était toute ma vie. Vraiment un moment formidable, parce que j’étais en permanence challengé par les créateurs, le scénario et les autres acteurs. On était tous à un moment critique de notre carrière : on allait percer ou sombrer dans l’oubli. Je me souviens que, avant de tourner le premier épisode, le cocréateur James L. Brooks m’a fait parvenir une petite plante avec une carte: « Comme dirait Louie (De Palma, son personnage) : si tu n’es pas bon ce soir, tu mangeras de la merde demain. » (Rires.) Excellente leçon que je n’ai jamais oubliée.

Et c’était une époque où passer de la télévision au cinéma était bien plus compliqué. Ça vous a questionné ?

J’ai eu de la chance. C’est vrai qu’il y avait un certain dédain du milieu pour la télévision. On nous disait de ne pas en faire, parce que ça allait flinguer notre carrière. Ouais, bon... J’ai toujours gardé en tête mon amour pour les films et mon envie d’en réaliser et d’en produire.

Petite parenthèse mais, bien plus tard, vous avez brièvement retrouvé votre rôle de Taxi dans une scène de Man on the Moon, que vous produisiez également. Pour ne pas y aller par quatre chemins, j’ai cru comprendre que Jim Carrey vous a sacrément emmerdé sur le tournage.

(Petit sourire.)

Le documentaire Jim & Andy est d’ailleurs à peine croyable. Comment c’était, vraiment ?

Écoutez, pour faire ce genre de prestation – parce que Jim était formidable en Andy Kaufman, j’ai connu le real deal, je peux en témoigner –, je comprends que certains acteurs aient besoin de méthodes pour se mettre dans l’état d’esprit de la personne qu’ils incarnent. Bon. Le problème, c’est que ça peut parfois mettre en péril le film en lui-même. Et quand tu es producteur, tu as la responsabilité de t’assurer que le projet puisse voir le jour. Donc c’était un équilibre à trouver entre laisser Jim partir en vrille, et s’assurer d’aller au bout. Et puis Miloš Forman avait beau gueuler et râler, c’était un gros gamin. Il encourageait Jim dans sa connerie ! Il disait: « Il faut que tu arrêtes », et puis il lui faisait un clin d’œil! En fait, ils avaient envie de défoncer toutes les barrières. Et avec Michael Shamberg et Stacey Sher, les autres producteurs, il fallait qu’on joue les méchants flics. Sacré défi, mais super enrichissant.

Pour en revenir à James L. Brooks, c’est lui qui vous remet en selle sur grand écran après Taxi, avec Tendres passions, en 1983.

Exactement. C’était son premier long métrage et il décidait de me donner un rôle aux côtés de Shirley MacLaine et Debra Winger. Une vraie chance, il m’avait offert un rôle en or à la télé et il me laissait l’opportunité de revenir au cinéma. Mais la vraie transition pour moi, ça a été À la poursuite du diamant vert et sa suite, Le Diamant du Nil. C’est encore Michael Douglas – il payait toujours la moitié du loyer (rires) – qui produisait et il a été vraiment royal, parce qu’il s’est arrangé pour que mon nom apparaisse sur l’affiche au-dessus du titre, avec le sien et celui de Kathleen Turner. Ça n’a l’air de rien, mais ça compte énormément dans le milieu. J’étais flatté. Alors bien sûr, j’étais déjà un peu connu grâce à la télévision, donc c’est malin de la part d’un producteur. Mais ça a boosté ma carrière.

C’est étonnant que vous n’ayez pas retravaillé avec Robert Zemeckis. En revoyant À la poursuite du diamant vert, il semble évident que vos univers convergent.

Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ! On a failli rebosser ensemble, on avait un projet que je trouvais très marrant, mais on ne l’a jamais fait. Il y avait moi, Bob Hoskins et... merde, comment il s’appelle, le batteur anglais ?

Euh...

Une superstar !

Je ne sais pas... Phil Collins ?

Voilà ! C’était au tout début des effets spéciaux numérique, Zemeckis n’avait pas encore tourné Qui veut la peau de Roger Rabbit ? On voulait faire une adaptation de Boucles d’or et les Trois Ours. (Rires.)

C’est dingue, je n’ai jamais entendu parler de ça. Pourquoi ça ne s’est pas fait ?

Je ne suis pas tout à fait sûr. Mais c’est un truc qui me reste dans un coin de la tête. Je me suis toujours dit : « Peut-être qu’on le fera un jour. » C’est un petit regret.

Il y en a d’autres? Vous changeriez quoi si vous pouviez revenir en arrière ?

Que dalle. Franchement, de quoi je pourrais me plaindre? J’ai pris chaque film, chaque projet comme il venait. Étape par étape. Une carrière n’est pas différente d’une vie. Tu ne le sais jamais vraiment, mais l’abîme est potentiellement là, devant toi... et tu avances quand même. Il n’y a pas de trou ? Tant mieux. Tant que Michael Douglas paye la moitié de ton loyer, tout ira bien. (Rires.)

Commentaires